Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura

más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.

Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.

Apoyanos.

Llegué a Barcelona en octubre de 1975, semanas antes de la muerte de Franco, y celebré el final de aquel tiempo de silencio (alusión a la novela de ese título de Luis Martín-Santos) con la multitud que iba y venía por las Ramblas, entre la plaza Cataluña y el puerto, tomando el champagne que —contaban sin parar— había esperado esta hora feliz en sus neveras durante años. Esa comunión con el lugar no duró mucho (volvió después, de otra manera). Soñé todas las noches durante el primer año con una Buenos Aires blanca y art decó, que creí encontrar luego en 62/Modelo para armar, novela de Cortázar. Y soñé que marcaba el número de la redacción de Panorama, el semanario donde aprendí el oficio de periodista, en un vano teléfono de arena. Pero, más allá de los extrañamientos, el exilio (que en sentido estricto duró hasta 1983, cuando se acabó la dictadura militar, Raúl Alfonsín ganó las elecciones y, por lo tanto, ya era posible volver) permite o produce o puede producir, como escribió María Zambrano, algo así como un “segundo nacimiento”.

Ocurrió poco a poco, caminando por esta ciudad en la que caí casi al azar, inquiriendo toda clase de referencias a sus habitantes nativos e inmigrantes de diversa procedencia. Quizá el afincamiento en el lugar (que implica ya cierto grado de aprobación) se produjo efectivamente cuando tuve la posibilidad y el impulso de registrar aquel momento en que Barcelona salía del hollín y del miedo y una multitud de todas las edades bajaba desde todos los barrios a mirar y a ser mirada, desfilando por las Ramblas. Escribí una crónica —que se publicó en la revista dominical de El País— de ese momento en ese lugar: lo que vi al pasar, lo que miré en detalle y anoté, escuché y pregunté durante las veinticuatro horas (doce un día y doce la noche del día siguiente) en ese paseo donde entonces se sucedían, todo a lo largo, puestos de venta de flores y de pájaros (que mucho más tarde se prohibieron) y de diarios y revistas y de filas de sillas de hierro verde por las que había que pagar para sentarse. Ahora, no hay barcelonés que baje a las Ramblas (copadas por turistas y rateros) si no es por obligación.

La rosa mudable, encerrada en la melancolía del Carmen granadino, ha querido agitarse en su rama al borde del estanque para que la vean las flores de la calle más alegre del mundo, la calle donde viven juntas a la vez las cuatro estaciones del año, la única calle de la tierra que yo desearía que no se acabara nunca, rica en sonidos, abundante de brisas, hermosa de encuentros, antigua de sangre: Rambla de Barcelona. […] Nadie que visite Barcelona puede olvidar esta calle que las flores convierten en insospechado invernadero, ni dejarse de sorprender por la locura mozartiana de estos pájaros, que, si bien se vengan a veces del transeúnte de modo un poquito incorrecto, dan en cambio a la Rambla un aire acribillado de plata. […] Toda la esencia de la gran Barcelona, de la perenne, la insobornable, está en esta calle que tiene un ala gótica donde se oyen fuentes romanas y laúdes del quince y otra ala abigarrada, cruel, increíble, donde se oyen los acordeones de todos los marineros del mundo y hay un vuelo nocturno de labios pintados y carcajadas al amanecer.

Federico García Lorca

***

El afincamiento ocurrió más gracias a una voluntad de apropiación que de pertenencia, como si Barcelona hubiera sido un tema de investigación periodística apasionante pero también, al mismo tiempo y a otro ritmo, un tema o mejor una instancia literaria, gracias a un puñado de novelas escritas algunas en castellano y otras en catalán que transcurren después de la guerra civil (1936-1939) pero aún en su órbita: Si te dicen que caí, de Juan Marsé; Nada, de Carmen Laforet y dos de Mercè Rodoreda: La plaza del diamante y La calle de las camelias. Tuvieron el mismo efecto que algunas lecturas de la adolescencia: el peregrinaje fetichista a escenarios novelísticos del pasado. Sin embargo, leí a Marsé y a Rodoreda después de haber vivido (un piso oscuro con un montón de cuartos ínfimos en fila) en la misma calle que da título a una novela de la segunda y en la que el primero ubica el local lleno de diarios viejos donde un grupo de chicos inventan “aventis”, hilando una trama narrativa intrincada y hechizante. La calle de las camelias. Esa Barcelona de influjo literario está en una capa básica de esta historia.

Mucho después descubrí a Ildefons Cerdà, el primer urbanista, y cobró todo su sentido ideológico su diseño del Eixample (Ensanche), barrio donde vivo desde hace cuatro décadas. Dibujó hasta los árboles (ocho por cuadra) que debían ser plantados en ambas aceras. Un árbol cada ocho pasos. Con la felicidad que dan esas inmersiones, durante meses solo existió Cerdà. Después leí Memorias de mundos desaparecidos, de Victor Serge y compré, en la librería Rosa de Foc, Guía de la Barcelona rebelde, y no supe sino internarme en el pasado anarquista, en la búsqueda de huellas de aquel barrio del Clot embanderado en rojo y negro. Y había que entrevistar rápido al viejo anarquista que había militado con Buenaventura Durruti y había sido, además, su vecino. Se llamaba Diego Camacho, alias Abel Paz. “Está como loco de rencor. La vez que organizamos un acto para que les hablara a unos jóvenes interesados, los insultó”, me alertaron en la librería, además de pasarme su número de teléfono. Lo encontré en un departamento muy pequeño no en el Clot sino en el barrio de Gracia, sin casi voz, fumando tabaco negro (Ducados) sin parar: paredes blancas con afiches de la CNT y de Buenaventura Durruti y nada más. Me dio el primero de los tres tomos de su autobiografía, publicada por él mismo. Después, ese (necesario) período inmersivo le tocó a Francisco Ferrer Guardia, el fundador de la Escuela Moderna que, acusado de ser el catalán afrancesado promotor de la famosa Semana Trágica, fue fusilado contra el paredón de la fortaleza de Montjuic el 9 de octubre de 1909, a las nueve de la mañana. Cien años después, tuve (bajo los efectos de la aludida y acaso patética “inmersión”) que subir a Montjuic hasta el paredón de la fortaleza, el mismo día y a la misma hora…

Aún oscurecida por el fúnebre franquismo, Barcelona fue iluminada por el alcalde Pasqual Maragall (nieto de Joan Maragall, poeta nacional de Cataluña) en los años ochenta, al son de un vocativo asiduo en los carteles: Barcelona, posa´t´guapa. La ciudad cumplió y fue festejada, pero al mismo tiempo germinó un turismo que se haría asfixiante, se extenderían la especulación inmobiliaria y la carestía de la vida. Destino que parece inevitable para una capital mediterránea con montañas, playas, vistosa arquitectura y murallas romanas, esmerándose además entonces en acicalarse. Los diseñadores fueron endiosados en la prensa como rutilantes stars. Pasaron alcaldes más o menos olvidables hasta que arribó Ada Colau, una joven sólo conocida por su militancia en el movimiento social en contra de los desalojos. La alcaldesa Colau se acordó de Ildefons Cerdà, pionero universal del urbanismo. Trató (en contra de la prensa local) de continuar el Plan de 1859; de “volver” a Cerdà a través de las adaptaciones a la ciudad de hoy; de retomar su concepción equitativa del urbanismo, que podría simplificarse así: cada habitante de Barcelona tiene derecho a la misma cantidad de luz, de sol y de aire. Recortó los vértices de la manzana (chaflán), dando lugar a una sucesión de “plazas” con árboles y asientos. Esos espacios cuadrangulares nacidos de la reunión de cuatro esquinas en vértice ha querido recuperar Ada Colau como pequeñas plazas, como islas salutíferas en tiempos de calores extremos, y lo hizo —un ejemplo del modelo, una invitación a pensar— a lo largo de una calle céntrica horizontal (Consell de Cent).

Espacios, en la calzada, para algo más que coches. Al menos alrededor de los colegios. Y están allí. Han quedado esas zonas protegidas con verjas de acero, dotadas de profuso verde en grandes macetas y de tres anchos escalones de madera donde los padres esperan, charlan y se encuentran con los hijos, que continúan jugando, en esa franja de calle para ellos. Colau recibió tantos premios internacionales como críticas furibundas en la prensa local conservadora e incluso varios juicios.

En 1975 o 1976, sólo grupitos de japoneses se paraban extasiados ante la Fachada del Nacimiento de la Sagrada Familia, que da a la calle Marina. En 2024, sumaron cifra récord: 4.830.000 visitantes de todo el mundo con su ticket en la mano, además de las multitudes no contabilizadas que admiran, desde la calle Marina, la Fachada del Nacimiento y, desde la calle Cerdeña, quizá no admiren tanto la Fachada de la Crucifixión, terminada con esculturas que hoy mismo (mediados de 2025) podrían representar a un Eternauta lastimoso y desfigurado. Solo basta huir de ese tumulto y ese error.

Vigorosos, los distintos barrios de alrededor de la Sagrada Familia han cambiado ciertamente hasta lo irreconocible y sin embargo subsisten como tales, estampando nuevos estilos, multiplicando desaforadamente la oferta comercial, incorporando de una o de otra manera sucesivas inmigraciones. Así como, hace unos veinte años, numerosos ecuatorianos impregnaron el barrio de alegría juvenil (incluso animaron la misa en la Sagrada Familia con cantos y guitarras), flirteando a la puerta del Locutorio Ecuador de la calle Córcega o en las heladerías y cervecerías de la plaza, ahora los italianos abren innúmeras pizzerías y, en la tienda La Dispensa, también en la calle Córcega, hasta las ramas de orégano vienen de Italia. Así como, mucho antes del teléfono celular, se podía elegir el locutorio para llamadas a larga distancia entre los muchos que había en cada barrio, el negocio actual de éxito (a veces, en los mismos locales diminutos pintados ahora de blanco) se llama Nails. Nunca Uñas y menos Ungles. Ahora las ofertas de brunch y de specialty coffee compiten con los bares y cafeterías que sus dueños catalanes vendieron hace años a inmigrantes chinos y que, al revés de los bazares (la otra especialidad oriental), poco público atraen. Ahora, en el Bar Sorio (Industria y Lepanto), ya no se festejan en la acera, con banderas y lamparitas de colores, los triunfos del Barça. Años de desayunos en el Sorio, alternando con vecinos fanáticos que (sin razón) me acusaban de, como increíblemente ocurría entonces en la Argentina, menospreciar a Messi: “El pobre, cada vez que va a Argentina, vuelve deprimido”, decían, con razón (lo criticaban allá por no cantar el himno en los partidos de la Selección, por jugar en el Barcelona, por su mutismo, y lo llamaron “pecho frío”… Finalmente hubieron de arrodillarse). Sebas, el dueño del Sorio, le vendió el bar a un joven chino; la antigua clientela fue desapareciendo, reemplazada por presencias erráticas.

Después de días lluviosos de primavera sorprendió el sol y seguro que el viejo dios indiscutido calentará cada vez más los materiales de la ciudad hasta estrujarlos y resecarlos. Por ahora (fines de mayo), los cielos varían, las nubes pasan rápidas en remolines de grises, las veredas de sombra piden jersey y las soleadas, telas ligeras. Los árboles (abunda el almez) ya frondosos de hojas brillantes, antes del ataque solar. En algunas terrazas se abren sombrillas anaranjadas, ocres, negras. En la calle Lepanto, el Café Merle, a las once, se llena de gente muy joven y al parecer foránea, de habla inglesa sean de donde sean, y alguna vez algún francés solitario. En cuanto llegan, encienden sus ordenadores portátiles, piden café y croissants dulces y se enfrascan en su jornada digital. Otros, en grupo, charlan y ríen. Notoriamente no fuman ni beben alcohol. Según un artículo del diario La Vanguardia firmado por Marc Solanes, los jóvenes Z (nacidos entre 1995 y 2000) prefieren el gimnasio y los deportes (fútbol, poco) a las discotecas y es en las apps alusivas a sus aficiones donde hacen amigos y arman pareja. Derrocha frescura esta generación indiferente (no sólo los varones) a la política nacional e internacional, nos parezca lo que nos parezca ese desinterés.

En cinco décadas, Barcelona cambió ciertamente hasta lo irreconocible, pero el re-conocimiento tiene su historia, sus recursos y subterfugios. La memoria, arbitraria, presenta imágenes revueltas, fragmentos de tiempos idos. Las tiendas oscuras y frescas donde se vendían productos marítimos (salvavidas, sogas, anclas) en el Paseo Colón, frente al puerto. El puerto cambió de lugar, el olor a brea se esfumó. Donde años después se construirían filas de edificios de pocas plantas frente a la playa y donde los restaurantes para turistas reemplazarían aceleradamente a los chiringuitos (olor a mar y a pescaditos fritos) de madera. Chiringuitos enterrados en la playa de arena donde había aprendido a bailar Carmen Amaya, diosa del flamenco. “Es como el granizo contra el vidrio”, dijo con precisión poética Jean Cocteau cuando la vio bailar en el Olimpya. Aprendió a bailar descalza en la arena del Somorostro, barrio de chabolas frente al mar, en la costa hoy copada por yates de lujo.

A mediados de los años setenta, los aledaños del puerto (cercado por enormes containers amarillos) eran baldíos pantanosos donde no vivía casi nadie. Una noche de verano paseando por esa zona entonces sin luz eléctrica (o así lo recuerdo) apareció en una esquina una casa baja blanca y alargada, con las ventanas abiertas. Era una peña flamenca, tan austera como en un pueblo andaluz antiguo, la gente sentada en bancos de mimbre pegados a la pared, en absoluto silencio (ni gritos ni palmas), escuchando la solemnidad profunda de la guitarra, como un órgano en Nochebuena. Como volcadas impetuosamente de una cornucopia, se desparraman imágenes de tiempos barceloneses sucesivos o entrelazados: los cubículos de madera como confesionarios donde inmigrantes analfabetos dictaban cartas para sus familias de Andalucía o de Murcia, o el lavadero en el fondo de una casa de inquilinato en el “barrio chino”, con mujeres de brazos contundentes abofeteando camisas y camisones contra la tabla de lavar acanalada, bajo una luz penumbrosa como filmada por Tarkovsky.

Al mismo tiempo, se sucedían presentaciones de libros de las editoriales Tusquets y de Anagrama en el Flash Flash, bar y restaurante de delicadas tortillas que aún perdura sin cambios, como una reliquia de la gauche divine. Así era llamado entonces un grupo de editores, escritores y artistas barceloneses que, después de pasar por el Flash-Flash, cenaban en Giardinetto y se emborrachaban en Bocaccio. Madrid miraba con simpatía o sarcasmo esa isla que lucía intocada por la caspa franquista; la gran escritora Ana María Moix, que conocía bien a esa gauche divine porque pertenecía a ella, no por eso dejó de describirla con humor filoso.

En el cóctel celebratorio de La asesina ilustrada, primera novela de Enrique Vila-Matas, conocí a Manuel Vázquez Montalbán (periodista, novelista, poeta), el intelectual más lúcido y solidario. Parco y serio sin mediación de alcohol, mutaba después de un par de whiskies. Yo acababa de llegar a España. “¿Qué vas a hacer —me dijo— sin Buenos Aires? Cuando le cuentes que vienes de Buenos Aires a gente que no sabe qué es Buenos Aires, qué significa Buenos Aires, qué vas a hacer…”. Después dijo: “Fui a la calle Corrientes al 348 (alusión al tango “A media luz”), ¡pero me encontré con un garage…!”.

***

Barcelona no me dejó retornar a Buenos Aires. Cuando vuelvo de algún viaje, incluso desde el mismo Buenos Aires, salgo al aire libre de la terraza, bajo una cubierta enorme de cielo encima y al fondo, hacia la izquierda, la figura de Montjuic que se ve desde aquí (muy distinta, desde otros puntos de la ciudad) parece la de un largo animal verde agazapado, con las zarpas extendidas hacia el mar. Y los escasos días de aire puro, esos posteriores al paso de un tiempo tormentoso, al amanecer y al atardecer se distingue el brillo (¿gotas?) hasta de las invisibles hierbas de la barranca, más abajo de la Fundación Miró, más arriba del Pabellón de Mies.

El Pabellón de Mies van der Rohe, minúsculo y efímero, que representó a Alemania en la Exposición Internacional de Barcelona de 1929 y en enero del año siguiente se había desmantelado y devuelto, se volvió famoso e influyente en medio mundo a partir de un puñado de fotos en blanco y negro publicadas en una revista alemana. En aquellas fotos no influía la seducción de los mármoles verdes, del ónice dorado ni de la cortina de terciopelo rojo carmesí. Pero la espacialidad que revelaba era revolucionaria. La simetría convencional aparecía rota. Sólo horizontales: arriba y abajo, ya que la vertical crea cajas, recintos. La cubierta, aguantada sólo por ocho finos pilares de acero cromado. Las paredes son sólo pantallas que orientan la fluidez: no sostienen nada. Aquello que se vio entonces en las fotos pertenecía sin duda al racionalismo: exponía las ideas del movimiento a través de una variante etérea que desconcertó y cautivó.

El Pabellón volvió a hacerse visible y tangible cuando, en 1986 (centenario del nacimiento de Mies), los arquitectos Solá-Morales, Cirici y Ramos culminaron su reconstrucción. Una proeza de fidelidad al original, con prodigalidad de recursos. Un pabellón ingrávido y lujoso construido en vidrio, acero cromado, hormigón, piedra, travertino romano, mármol verde de los Alpes, mármol verde de Grecia, ónice dorado africano y el agua de dos estanques: oscura en el pequeño (pintura negra) y cristalina en el grande (canto rodado blanco en la base). Mies insinuó la bandera alemana con el negro de la alfombra de lana, el rojo de la cortina de terciopelo y el dorado del ónice. Una joya del racionalismo, como el Dispensario antituberculoso en el barrio del Raval, sobrevivientes de un proceso renovador brillante truncado por la guerra civil y el golpe contra la República del general Franco.

***

En “Exterior del gato”, de Carlos Barral, la ciudad no se nombra, pero esas “afueras” son las afueras de la Barcelona fabril, adonde llegan caminando esos “hombres cavilosos” al amanecer.

Exterior del gato

Ser el gato,

hacer un esfuerzo y ser el gato

transitorio del alba y en la cumbre

del mundo transitado, y presumible.

Ser por fuera del gato todo el gato posible

después del atigrado resplandor de la noche

última y la pasmada contracción felina.

Comenzar en el zinc al borde de las uñas,

en el cielo que escurre el canalón vacío

y en la flor espectral que crece entre las rejas.

El gato que despierta paso a paso las viejas

miserables espaldas de fábrica baldada

y el aire algodonoso de las ramas al suelo

y la tierra afeitada del muro hasta el camino

y hasta el bidón sonoro que su peso estremece.

Ser gato por fuera y tan cabal. Parece

que el mundo quepa dentro de esta pausa ondulada

precisa como un astro, que te llama

y a quien no negarás el pararte desnuda

donde nadie hubiera imaginado

aurora sobre el muro desconchado,

alba rosada sobre el gris de un gato,

con las puntas nocturnas de los pechos

apuntando a esos hombres cavilosos

que llegan tan despacio, pisando en las afueras.

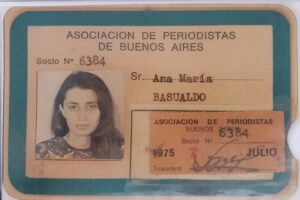

Ana Basualdo nació en Buenos Aires y vive en Barcelona. Se formó como periodista en el semanario Panorama. En 1975, tuvo que exiliarse a España, en donde trabajó en las revistas Triunfo, Destino, El Viejo Topo y Vogue y en los diarios El País y La Vanguardia. Su libro de cuentos Oldsmobile 1962 apareció por primera vez en Barcelona en 1985 y fue recuperado por Ricardo Piglia en 2012 en su colección de clásicos argentinos para el Fondo de Cultura Económica. Es editora de Autobiografía y diarios, de José Luis Cerveto (Laborde, 1978) y de Crónicas ejemplares. Diez años de periodismo antes del horror (1965-1975), de Enrique Raab (Perfil, 1999), y autora del ensayo Paseos por Barcelona fugitiva. Rastros de la ciudad ácrata (Paso de Barca, 2015). En la actualidad, publica sus crónicas en la revista barcelonesa La Maleta de Portbou.

Este ensayo se publica también en La maleta de Portbou N° 72, septiembre/octubre de 2025.

Dislocar. Sobre Fractura expuesta en Arthaus

Silvia Gurfein

Hay cosas que solo se piensan si se escriben, me recuerdo a mí misma mientras escribo en mi magma mental este texto sobre la intimidad y la...

Un programa (posible) para la filosofía futura. Una conversación entre Juan Mattio y Federico Romani

En estos tiempos de aceleración económica y desmaterialización de la realidad, la pregunta por lo humano se vuelve urgente. Los lenguajes sintéticos colonizan la imaginación y la...

Milo J. El payador sobre el mar de niebla

Amadeo Gandolfo

Mi casa era una casa de melómanos, pero no se escuchaba folclore. O, mejor dicho: padre, amante de la música, del prog sofisticado y los nuevos sonidos...

Send this to friend