Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura

más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.

Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.

Apoyanos.

Un programa (posible) para la filosofía futura. Una conversación entre Juan Mattio y Federico Romani

En estos tiempos de aceleración económica y desmaterialización de la realidad, la pregunta por lo humano se vuelve urgente. Los lenguajes sintéticos colonizan la imaginación y la inteligencia artificial se expande, membranosa y voraz, hasta abarcarlo todo, incluso la gestión de nuestra vida en sus detalles más mínimos. Ante el avance impetuoso de la máquina, ¿hay que preocuparse, entusiasmarse o resignarse? Federico Romani conversa con Juan Mattio, autor de la novela de anticipación Materiales para una pesadilla, para pensar estas y otras cuestiones, y tratar de ver un devenir posible en un mundo donde la política ha quedado rezagada y buena parte de la filosofía se dedica a escribir manuales de supervivencia para un futuro que, parafraseando al William Gibson de Neuromante, parece sintonizado en la pantalla de un canal muerto.

Federico Romani: Como para ir ligando esta conversación a algunos temas que, me parece, surgen más o menos espontáneamente de tu novela Materiales para una pesadilla, lo primero que me gustaría abordar es el clima de época contemporáneo vinculado al avance y la proliferación de la tecnología, y que tiene un sesgo claramente apocalíptico, muy en la línea de cierta ciencia ficción que ve en la expansión de la máquina y, ahora, de la inteligencia artificial (IA), un tipo de amenaza cada vez más abstracta y aterradora. En las Conferencias Black Hat de 2023, una especie de convención mundial de hackers, programadores y contratistas informáticos, la experta en ciberseguridad María Markstedter definió los nuevos y vertiginosos desarrollos de las tecnologías propulsadas por IA como la “carrera armamentística” del siglo XXI. ¿Te parece que concepciones como esta están redefiniendo el paisaje cultural sobre el que se inscriben la ciencia ficción y la weird fiction contemporánea?

Juan Mattio: Detrás de esa pregunta se esconde, me parece, la relación entre la realidad contemporánea y la ficción. Creo que es, en verdad, una pregunta acerca de cómo la ficción captura, casi como si fueran restos diurnos, los elementos de una época, los transforma, los reconfigura en función de contar historias. No estoy tan al tanto de las tendencias de la ciencia ficción más “dura”, porque es un ámbito que se fue cerrando sobre sí mismo. Los géneros se “defienden”, y hay algo del fandom muy involucrado en todo ese imaginario, que parece tomar posiciones defensivas en los momentos en que los géneros se expanden en términos de público o circulación. Eso se nota más en el género de terror.

En cuanto a lo que planteabas antes, creo que se pueden pensar dos variantes: por un lado, qué quiere decir “carrera armamentística” en términos de automatización de tareas, y ese siempre es un tema que produce desacoples muy extraños. Desde que el primer telar se metió en un taller e hizo el trabajo de seis obreras, los procesos de automatización generan incertidumbre acerca de qué tareas van a ser tomadas por las máquinas y qué sectores van a sufrir las consecuencias, principalmente en la forma de desempleo. Pero yo no soy un ludita, y creo que uno de los efectos de ese proceso es que produce fantasías a nivel social, que abarcan desde los posibles “reemplazos” —quiénes se van a quedar efectivamente sin laburo— hasta las hipótesis que se refieren a la máquina como una “otredad”, la idea de Skynet o Hal 9000, y ahí aparece el problema de las metáforas que usamos al momento de pensar la IA. Ya llamarla “inteligencia” es tomar una decisión, así como hablar de “neuronas” es una decisión. Suponerle a la máquina procesos cognitivos similares a los humanos es un error, porque esa tecnología no funciona así. Sin embargo, la fantasía de la automatización casi siempre viene acompañada de la idea de esta “otredad” amenazante. Ya “El hombre de arena” de Hoffmann planteaba la idea del autómata como indiferenciable del humano pero desde un punto de vista más físico, porque lo que se reemplazaban eran tareas físicas. Ahora lo que se propone —o se teme— es el reemplazo cognitivo, y eso supone casi siempre una IA que arrasa con lo humano. Son modulaciones fantasiosas, a veces delirantes, de procesos materiales reales que están sucediendo y que enrarecen mucho nuestra vida.

FR: Se me ocurre que un ejemplo para proyectar esas fantasías y tratar de definir su alcance es ver cómo “evolucionó” el traductor de Google. Hace unos cuatro o cinco años se le daba a traducir algún texto literario y la devolución que ofrecía era realmente calamitosa, falta de sentido y con groseros errores gramaticales y sintácticos. La semana pasada se me ocurrió darle a traducir un texto de Beckett y otro de Walter Benjamin y el resultado fue, diría, escalofriantemente sorprendente en términos literarios.

JM: Yo creo que ahí se juega una fantasía muy moderna en términos filosóficos, y es que lo esencialmente humano, lo que nos diferenciaba del resto de las especies es el lenguaje, pero ahora el lenguaje sintético viene a abrir una serie de preguntas acerca de qué es el lenguaje o qué es el pensar, qué es la creación literaria, etcétera. Me parece que ya sea por un optimismo desmedido o por un pesimismo desmesurado nos hemos salteado casilleros en cuanto a esas preguntas, y hemos sacado muchas conclusiones cuando lo que hay es un proceso abierto del que es difícil predecir hacia dónde va a ir.

FR: Parecería haber una tendencia muy clara en la filosofía y cierta literatura de ciencia ficción contemporánea en marcar los límites de nuestra conciencia, el tan mentado “fin” del pensamiento correlacionista. Hace poco tuve que escribir sobre Lo impensado, el último libro de Katherine Hayles publicado en la Argentina, y sus ideas sobre el concepto de “conciencia” son muy claras: se trata, en realidad, de una serie compleja de procesos y operaciones que en buena medida no controlamos. Existiría una “cognición no consciente” que protege nuestra mente de la sobrecarga de información del mundo moderno, esas corrientes de datos y más datos, a veces contradictorios, a veces superpuestos, muchísimas veces falsos, que podrían hacer colapsar nuestra estabilidad mental si no contáramos con esas barreras protectoras que son, en definitiva, recursos que nos provee la naturaleza. El nuevo paradigma neurológico ya prácticamente ha instalado que los seres humanos somos máquinas programables, “hackeables”, y eso sí que no deja de resultar inquietante, más allá de la postura que adoptemos frente al avance tecnológico.

JM: Hay una ambivalencia ahí. Black Mirror, por ejemplo, es una serie completamente pesimista, mientras que el solarpunk parece un intento de introducir con fórceps optimismo en futuros cercanos. Yo creo que lo que podemos hacer es comparar este momento de transformación con otros momentos. Hacia el siglo XIX hay un montón de artistas plásticos que se dedican a hacer retratos para la burguesía, porque tener esos retratos se traducía en cierto prestigio social. Cuando aparece la fotografía, ese oficio entra en crisis y un montón de retratistas se quedan sin trabajo. En términos artísticos, esa crisis produjo, a su vez, una crisis dentro del realismo pictórico, ya que el realismo de la foto era imposible de lograr en la pintura. Pero sin esa crisis del realismo no existiría el Guernica de Picasso. Es decir, las grandes vanguardias del siglo XX escapan del realismo y van hacia formas distorsionadas precisamente porque es algo que la fotografía no puede hacer. La pregunta sería: ¿qué es lo que sí puede imitar o producir un modelo de lenguaje como el ChatGPT? Y a partir de ahí deberíamos poder pensar hacia qué otros lugares podemos ir nosotros, los lugares a los que no puede llegar un modelo sintético de lenguaje. Ese corrimiento es más o menos lo que viene pasando desde la primera Revolución Industrial en adelante. Sea como fuere, esas tecnologías guardan una promesa, y lo que me mantiene cerca de Marx en términos filosóficos es que para él la máquina contiene una promesa de “tiempo libre”, aun cuando, para que eso suceda, haya que cambiar la relación social llamada “capitalismo”. El problema, entonces, no estaría en la máquina, sino en la relación social. Discutimos la máquina porque no tenemos imaginación política suficiente para discutir la relación social.

FR: En cierto sentido, es como si hubiéramos vuelto a la dicotomía entre apocalípticos e integrados. En tu novela Materiales para una pesadilla, el Treffen, ese conglomerado industrial-tecnológico que provee el soporte técnico para el desarrollo de los avatares conmemorativos, genera nuevos intérpretes de la realidad, impone nuevos lenguajes de programación que llevan hacia lugares no pensados originariamente por los creadores del sistema, que es un poco lo que acabás de decir acerca de pensar lugares o diseñar formas que la máquina no pueda imitar. Las características de ese nuevo entorno tecnológico que describís en tu novela demandaron una superación humana, como si la tecnología hubiera impuesto “desde arriba” un nuevo tipo de revolución, distinto del que se pensó en el siglo XIX cuando se desarrolló el primer maquinismo industrial.

JM: Por un lado, hay que pensar que cuando Marx escribe El capital, está pensando exclusivamente en el campo de la producción; por lo tanto, no llega a ver la tecnología en el contexto de la vida cotidiana. No esperaba los automóviles, los electrodomésticos. Lo que advierte es que en la composición orgánica del capital, el capital constante (la máquina) tiende a reemplazar al capital variable (el trabajo humano vivo), y que la tendencia es hacia la automatización. Hace poco, en Barcelona, un chofer de Uber que había sido obrero de la industria automotriz en Cataluña me contaba que él fue viendo en tiempo “real” el proceso de reemplazo de los obreros por robots hasta que la producción fue totalmente deslocalizada en China. En la biografía de esta persona entraba todo el proceso, desde que eran cuatro trabajadores operando una línea hasta que no quedó ninguno, ni siquiera el mismo proceso productivo. Lo que nos ocurre es que nos enfrentamos a entornos de trabajo cada vez más abstractos y más difíciles de manipular. Antes organizábamos nuestro propio proceso productivo en su totalidad (por ejemplo, el artesano en su taller sabía que estaba fabricando un zapato, y sabía cómo hacerlo), pero hoy ese proceso es organizado según formas y parámetros que nos son completamente ajenos. Hoy, los obreros chinos que fabrican chips no tienen ni idea de lo que están haciendo. Solo saben cómo tienen que hacer su parte de un proceso cuya totalidad se les escapa o no comprenden. Eso produce un abismo cognitivo porque, como decía, nos enfrentamos a procesos cada vez más abstractos. Después está el problema del objeto técnico en la vida cotidiana, nuestra relación, por ejemplo, con el teléfono celular. Gilbert Simondon decía que el objeto técnico tiene esta tendencia a volverse cada vez más intuitivo, por un lado, pero se va cerrando cada vez más en sus mecanismos técnicos interiores, por el otro. En los casos de los celulares es muy claro: ahora, literalmente, ya no se pueden abrir ni para cambiarles la batería.

FR: Y, al mismo tiempo, esos objetos técnicos también nos interpretan a nosotros cada vez con mayor precisión, nos asignan “significados” con grados cada vez mayores de audacia e inventiva. El problema es que la tradición humanista se niega a ver en esa realidad otra cosa que no sea una simple recolección de datos, un proceso estadístico. Supongo que la única forma de salvar esa tradición sería aceptar la naturaleza modificada de esos ensamblajes humano/técnicos, admitir que ya se están produciendo síntesis cognitivas a un nivel biológico para poder, finalmente, decidir qué hacemos o cómo nos situamos frente a esos objetos técnicos que alteran cada vez más nuestra vida. Me parece que ese proceso, necesariamente, tiene que incluir una crítica, porque lo que veo es cada vez más gente entregando la gestión de su vida cotidiana a la tecnología de manera absolutamente acrítica y despreocupada. Alegremente, incluso, aun cuando el máximo “progreso” que eso signifique para su día a día sea no tener que programar el lavarropas, bajar la persiana del living o cambiar de canal el televisor, cosas de las que ya se están encargando Alexa o cualquiera de esos nuevos dispositivos conectados prácticamente a todo lo que hay dentro de una casa.

JM: En mi casa, el primer TV a color se compró para el Mundial 86, y el aparato venía con un manual que incluía el mapa de sus circuitos. Eso podía ser leído y comprendido por alguien capacitado, por cualquiera que tuviera un mínimo conocimiento sobre electrónica o circuitos. Es decir, el funcionamiento interno de la máquina no estaba completamente velado. Ahora, los manuales de los electromésticos tienen apenas un par de páginas, lo único que te explican es cómo enchufarlos y encenderlos. Los objetos técnicos son completamente crípticos en su funcionamiento y el efecto es que tienen casi cualidades mágicas, porque la cadena causal de saberes que produce, por ejemplo, la geolocalización con el GPS es tan compleja e inentendible para la enorme mayoría de la gente que termina por adquirir cualidades casi sobrenaturales. Eso genera ansiedades, fantasías, pesadillas, etcétera. Hoy en día cada vez existe menos gente que puede explicarte un proceso técnico en su totalidad (la pantalla táctil, la geolocalización, etcétera). La cuestión es que si queremos objetos técnicos complejos tenemos que renunciar al control de la totalidad. La complejidad supone la renuncia a comprender la totalidad.

FR: Esa renuncia a comprender la totalidad me lleva a pensar la relación que mantenemos, también, con los conceptos de “interior” y “exterior”, tanto en relación con los dispositivos o los objetos técnicos con los que interactuamos como con los sistemas sociales y políticos que habitamos. Uno de los precursores del aceleracionismo, Nick Land, postuló en sus primeras obras que la filosofía occidental, digamos de Kant a Deleuze, había caído en una especie de “impotencia” representacionalista según la cual ciertos ámbitos o espacios habían quedado vedados a la capacidad de representación humana, y por lo tanto solo podían ser abordados a partir de la especulación con la teoría y —principalmente— con la ficción. Ahí surge la idea del capitalismo como una especie de fuerza o potencia alienígena, autoconsciente, progresivamente extrañada de nosotros, capaz de absorberlo todo, desde las fuerzas sociales hasta los ciclos evolutivos de la tecnología, en una especie de síntesis continua y sin fin.

JM: La brecha que observo es entre “catastrofistas” y “aceleracionistas”, una especie de tensión problemática. El cambio climático está en curso sumando peligro y amenaza para la especie, por lo que discutir la máquina sin discutir la relación social no tiene sentido. Lo que nos trajo a este nivel de conflicto no es ni la naturaleza ni la máquina, sino la relación social, la propia lógica abstracta del capital. Con el poco optimismo que me queda, trato de pensar en términos de cambio social. Me parece que nos debemos el balance acerca de qué fue el aceleracionismo; si es que queda algo en el presente que pueda ser llamado aceleracionismo (yo creo que no). Me parece que lo novedoso que tuvo la izquierda aceleracionista fue que no era tecnófoba; era una izquierda que volvía a hablar de un futuro deseable. Después hubo una modulación, que fue la que armó Mark Fisher, cuando hablaba del “aceleracionismo del deseo”: el capitalismo produce deseos que no puede contener y, por lo tanto, lo que hay que acelerar son esos deseos que el capitalismo no puede controlar ni cumplir. El mejor ejemplo de esto es que todos odiamos los lunes a la mañana; el cambio debería empezar por ahí, por ese odio que le tenemos al laburo. Fisher volvió a traer la pregunta sobre el deseo, la pregunta sobre el inconsciente, que es la tarea prioritaria del siglo XXI: la inclusión del deseo en términos de su complejidad. Muchos insisten en creer que el ascenso de la ultraderecha en el mundo se da porque la gente ha sido engañada, pero la pregunta por los deseos insatisfechos sigue sin aparecer.

FR: En ese sentido que vos mencionás, en cuanto a la necesidad de preguntarse por el deseo, me parece que ciertos escritores contemporáneos vinculados a la derecha o a posiciones reaccionarias han sabido interpretar mejor esa insatisfacción. Nick Land es un tipo abiertamente reaccionario, pero me parece que es uno de los pocos que logró apropiarse de parte del léxico deleuziano para renovarlo y llevarlo hacia lugares nuevos. Esos lugares pueden gustarnos más o menos, pero no hay duda de que asumen cierto compromiso con un ideal bien definido. Mientras tanto, una buena parte del pensamiento de izquierda se empantanó en ideas que se resisten a ser renovadas o repensadas según los nuevos paradigmas, o que simplemente hacen referencia a una “falta de autocrítica”, como si la realidad que vivimos se explicara únicamente por esa falta. Land conectó el capitalismo con una especie de esquema cósmico profundo que no deja de generar significados. Y vuelvo a Land porque últimamente, en lugar de pensarlo, se lo suele desestimar como una especie de demente que solo desea la superación de lo humano por la máquina, el arquitecto de una especie de nuevo mundo en el que nosotros ya no tenemos lugar. Ese pensamiento reaccionario, quirúrgicamente insertado en la revolución tecnológica, es profundamente político, y convendría pensarlo un poco mejor desde nuestro contexto actual, aquí y ahora, en esta Argentina a las puertas de 2026.

JM: Podríamos pensar en etapas o ciclos, como para tratar de entender esta situación actual y cómo llegamos a ella. Creo que el año 2003 significó algo así como la recuperación de la política, en esa época tenía un nombre genérico que era la “recuperación de la política”. Quizás todo ese proceso fue leído en unos términos tan optimistas que olvidamos que la agencia de la política frente a grandes procesos económicos no es infinita. Después de la crisis financiera de 2008 —probablemente la más grande de la historia—, recuerdo al ministro Axel Kicillof diciendo que estaban tomando medidas de “aplazamiento”, es decir, pateando la crisis para adelante. Hay, ahora, algo del mensaje de Javier Milei acerca de que el mercado va a ordenar lo que la política no ordenó que para quienes conocemos los mecanismos del mercado sabemos que no es cierto, aunque en algún punto esa frase tiene sentido, ya que la política no es capaz de ordenar todo lo que la economía desordena. Ahora hay una especie de fantasía sobre la posibilidad de recuperar el pleno empleo, que Donald Trump está desesperado por reavivar, aunque los únicos en condiciones de alcanzar esa meta son los chinos. El problema es que a mí no me gustaría vivir en China, en la medida en que deseo conservar una serie de derechos que sabemos que en China no hay posibilidad de conservar.

FR: Uno de los aspectos que me parecen más interesantes en Materiales para una pesadilla es, justamente, el modo en que explorás la construcción de un intelectual de derecha, los distintos modos en que recorrés su sistema de pensamiento y las etapas de su formación. En el imaginario cultural y filosófico está prácticamente instalado, como una suerte de lugar común, que cualquier tipo de intelectualidad debe estar necesariamente asociado a ideas de izquierda o progresistas, y eso, para los que no nos situamos en ese sector ideológico —o que, al menos, no lo hacemos acríticamente—, genera cierta sensación de bloqueo del debate, como si determinados aspectos de la realidad histórica o la emergencia de cierto tipo de pensamiento no pudieran ser debatidos o estudiados en profundidad.

JM: La primera versión de la novela no estaba emparentada con la ciencia ficción o nada que se le pareciera. Era la historia de un escritor que colaboraba con los servicios de inteligencia de la dictadura. La intención era salirme del camino de la “gente de bien”, del enfoque humanista en general, que el siglo XX desmintió completamente. Si vos analizás las figuras sobresalientes de ese período, como Ezra Pound, Faulkner, Mishima, Céline, son todos reaccionarios. Ahí había una contradicción muy evidente. Hay que desterrar esta idea de que los escritores de derecha no pueden escribir buena literatura. Todos estos tipos ponen en discusión la cuestión de cómo se valora o se evalúa lo que es la buena literatura. El realismo soviético postulaba que había que llevar a la literatura la realidad del obrero o del trabajador. La literatura tenía un rol pedagógico y la tarea de la ficción era despertar conciencia. Había que escribir sobre la realidad del pueblo obrero. David Viñas se preguntaba dónde estaba la novela o el cuento argentino que hablara de una huelga. Cuando él mismo intentó escribirlo, en su novela En la Semana Trágica, por ejemplo, el resultado fue bastante malo en términos literarios. Lo que me interesaba explorar era el tipo de innovación que se puede generar en un campo determinado, en este caso la literatura. Así como en los procesos productivos aquello que libera las fuerzas productivas es la innovación (por ejemplo, la línea de ensamble), en la literatura pasa algo parecido: lo que genera innovación, lo que abre nuevas posibilidades es lo que genera valor, y eso, en la mayoría de los casos, lo hizo mejor la derecha que la izquierda durante el siglo XX. Escribir sobre un tipo como Miguel Jemand, que ni siquiera está convencido ideológicamente de lo que hace, pero que está intelectualmente interesado en el proyecto, fue lo que me atrajo en el sentido de la “banalidad del mal” de Hannah Arendt. Jemand es un tipo curioso; tiene curiosidad, y por eso colabora. Tiene ideas interesantes sobre el lenguaje, sobre el comportamiento del lenguaje, y colabora casi sin pensar del todo en las consecuencias prácticas de lo que está haciendo. Pound estaba más comprometido con el fascismo y Faulkner con el segregacionismo que Jemand con la dictadura argentina, y sin embargo había ahí una conexión que me interesaba explorar.

FR: Ricardo Piglia decía que en los años cincuenta y sesenta del siglo XX era un gusto discutir con la intelectualidad de derecha, porque los tipos no renegaban de sus ideas y las defendían con una calidad notable. Ibarguren, Irazusta, eran todos tipos que te decían lo que pensaban, y lo hacían con un nivel de sofisticación, elegancia y eficacia lingüística impresionantes. La prosa del nacionalismo argentino influyó, incluso, en el primer Rodolfo Walsh, que tenía ese estilo.

JM: Eso se nota especialmente en el estilo del ensayo de Walsh. Como dice Carlos Gamerro, su tradición era la inglesa, la frase corta y precisa, los géneros. Todo eso, también, ya era Borges. Por suerte, después Walsh encuentra la no ficción, porque ese campo anterior ya había sido prácticamente agotado por Borges cuando él llega. Pero su prosa política está profundamente influenciada por la retórica del nacionalismo. El mejor escritor argentino del siglo XIX, como decía Piglia, es Sarmiento, un liberal. Esas contradicciones complican al progresismo, porque el progresismo necesita que las cosas se ordenen, no tolera las contradicciones. Entonces rechaza a Borges, a Sarmiento. Acepta a Walsh, sí, pero únicamente la parte peronista. Bueno, no funciona así. Las cosas son un poco más ásperas.

FR: Eso es Viñas diciendo “Walsh me gusta más que Borges”.

JM: Viñas era lukacsiano, lo que hablábamos antes, acerca de que había que retratar la vida de los obreros en la fábrica. Brecht y Benjamin comprendieron un poco mejor esa cuestión, pero el problema sigue estando ahí. Para esta tradición crítica, ¿Quién mató a Rosendo? siempre va a ser mejor que Ficciones. Lo que pasa ahí es que nunca se termina de aclarar desde dónde enunciamos. Una vez di un taller para analizar a Borges leído por Viñas, Sarlo, Piglia y Horacio González. No para “leer” a Borges, sino para ver cuáles son las concepciones y las convicciones personales que hay en quien lee a Borges.

FR: En esa imposibilidad de aceptar ciertos aspectos de la realidad tal cual son veo algo así como una especie de tristeza intrínseca, un proceso de duelo permanente ante un pasado más o menos reciente que no pudo concretar muchísimas de las promesas que enarboló y un presente vertiginoso que casi no ofrece puntos de apoyo emocionales. En Materiales… mencionás Solaris, de Stanislav Lem, y eso me lleva a preguntarte si creés que todo esto que veníamos conversando —la relación con el lenguaje, la mutación permanente y el extrañamiento de las relaciones económicas y sociales— está creando un nuevo tipo de tristeza que es característica del siglo XXI. Está claro que la depresión es la enfermedad de esta época, pero la pregunta sería ¿qué tipo de tristeza es esa? ¿Qué tiene de nuevo?

JM: Mark Fisher publica Realismo capitalista hacia 2010, creo, y ya habla de una epidemia de depresión en el Reino Unido. Su primera conclusión al tomar contacto con el sistema educativo es que hay una especie de virus anímico entre los adolescentes. A eso hay que agregarle el 2020, la pandemia y el aislamiento. Tenemos las víctimas cuantificadas muertas por el virus, pero falta el recuento de la gente que sufrió y sufre las consecuencias anímicas de haber pasado un año y medio encerrada en sus casas. Se puede hacer una historia de la depresión y la locura a lo largo de la historia del capitalismo. Hablamos de la crisis del capital, de la crisis climática y de la crisis tecnológica, pero creo que hay algo de la crisis anímica que es casi tan evidente como las otras tres y tiene que ver con lo que hablábamos antes, con que nuestra capacidad de agencia individual se demuestra cada vez más impotente, lo que Fisher llamaba la “impotencia reflexiva”: sabemos que todo está mal, pero al mismo tiempo creemos que nada podemos hacer para cambiar ese estado de las cosas. Todo eso lleva a la implosión, la explosión hacia adentro, el colapso del espacio interior en términos ballardianos, si queremos ponerlo así. Hay algo de la privatización de la enfermedad mental en esta época, como si la depresión fuera exclusivamente un problema privado, individual. Ese enfoque se demuestra por lo menos insuficiente, lo que no quiere decir que no haya que ir al analista, al psiquiatra o tomar la medicación si es necesario, porque las vidas individuales son las que finalmente componen la vida colectiva, pero seguir creyendo que la única forma de contrarrestar la crisis anímica es por la vía individual es una especie de ceguera y un suicidio colectivo. Hay que recuperar la percepción de agencia, la sensación colectiva de alegría por torcer el rumbo político participando de un proceso colectivo. Hay algo de eso que la fluoxetina nunca va a poder ofrecer. Así como creo que vivimos un momento de crisis anímica muy profundo, también pienso que las soluciones no van a venir exclusivamente por el lado de lo privado o lo individual.

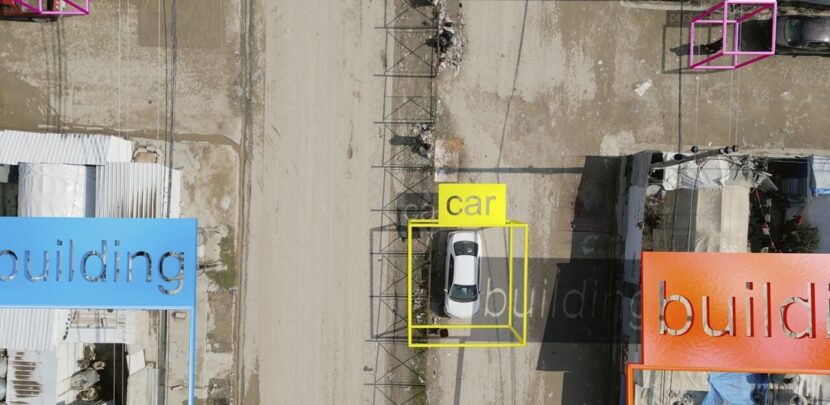

Imagen: Mechanical Kurds, de Hito Steyerl, still de videoinstalación, 2025.

Dislocar. Sobre Fractura expuesta en Arthaus

Silvia Gurfein

Hay cosas que solo se piensan si se escriben, me recuerdo a mí misma mientras escribo en mi magma mental este texto sobre la intimidad y la...

Milo J. El payador sobre el mar de niebla

Amadeo Gandolfo

Mi casa era una casa de melómanos, pero no se escuchaba folclore. O, mejor dicho: padre, amante de la música, del prog sofisticado y los nuevos sonidos...

Nuestro año glacial

Paulo Andreas Lorca

Vivimos tiempos elementales. Es decir, los nuestros son tiempos sitiados por el insólito flujo de los elementos —incendios, tempestades, erosiones, deshielos— a causa de la influencia antropogénica....

Send this to friend