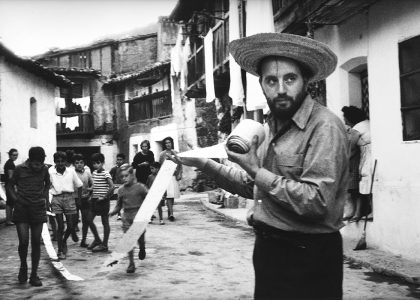

Alberto Greco ¡Qué grande sos!

¿Cómo narra el Estado? Ricardo Piglia formuló esta pregunta de diversas maneras y observó atentamente la circulación de relatos fabricados por los servicios de inteligencia de la Argentina. Juan Mattio lleva esta interrogación al extremo con un ambicioso procedimiento que se mueve entre el habla física y urgente de la militancia revolucionaria de los setenta, el tono aparentemente impersonal de la programación, la melancolía urbana del policial negro, la alucinación eléctrica del ciberpunk y los restos dispersos de una imaginación científica que deviene monstruosidad. La novela se presenta como el rompecabezas que un hombre debe armar con una herramienta fallida: el lenguaje. Frágil, engañoso y perturbador, el lenguaje es la única materia que el narrador tiene para dar con un sentido que se extravía en un laberinto de informes, grabaciones, apuntes y recuerdos, tan imborrables como dudosos.

El dolor funciona como disparador y la obsesión como mecanismo. A la manera de un personaje de Ballard, el narrador intenta avanzar en una dirección, pero se hunde en sus propias arenas movedizas —una deshumanización gradual—, asediado por la memoria de una mujer que amó y que antes de morir le asignó una tarea: continuar una investigación. La búsqueda fragmentada, confusa, de una ominosa máquina a través del pasado y del futuro. Un dispositivo diseñado por técnicos, psicólogos y escritores con el objetivo de recoger información para la Secretaría de Inteligencia estatal en el comienzo de la última dictadura militar argentina. De la noche cerrada del conurbano al paisaje prístino de la realidad virtual, de los encuentros secretos de intelectuales en Buenos Aires a las oficinas de una Berlín futurista donde se reúnen unos nerds liberales, la investigación se convierte en un viaje a los usos del poder sobre el habla y sus efectos políticos. Si bien la novela abunda en referencias y puntos de contacto —la máquina de Morel, el lenguaje infectado de Burroughs, los mundos débiles de Dick, la paranoia tecnológica de Pynchon, el cine de John Carpenter, la música de Burial, el cómic de Alan Moore, el clima del animé, la hauntología en clave Mark Fisher, etcétera—, su mérito no reside en la capacidad de exhibir visiones o modelos de realidad, sino en condensar todo en una suerte de rumor atemporal.

Volviendo a Piglia, la literatura no refleja ni explica la realidad, sino que postula y, en los mejores casos, capta algo de lo que vendrá o de lo que ya está pero no se puede enunciar en el intercambio diario de mensajes que usamos para organizar el presente. La novela de Mattio es uno de esos casos, lo que se dice un acontecimiento. Situada en un espacio ambiguo, espectral, donde las palabras son fantasmas que acechan pero desaparecen cuando quieren ser capturados, la novela es también un ensayo sobre la escritura y su imposibilidad. La pesadilla es intentar comprender la pesadilla. La pesadilla es el lenguaje.

Juan Mattio, Materiales para una pesadilla, Aquilina, 2021, 384 págs.

Algo pasa con Juana Bignozzi. A nueve años de su muerte, el 5 de agosto de 2015, ya sucedieron muchas cosas con su obra. En 2019 se...

Con prólogo, selección y entrevista de Marcelo D. Díaz, Cómo se inventa una orfandad nos brinda un espectro sustancial de la obra de Ariel Williams. Gracias a...

El destino de un narrador supone una aventura que transcurre sólo en la imaginación. Tal vez por eso pueda describir cuanto lo rodea, tomar de lo anecdótico...

Send this to friend